-

第二章地盤調査その3

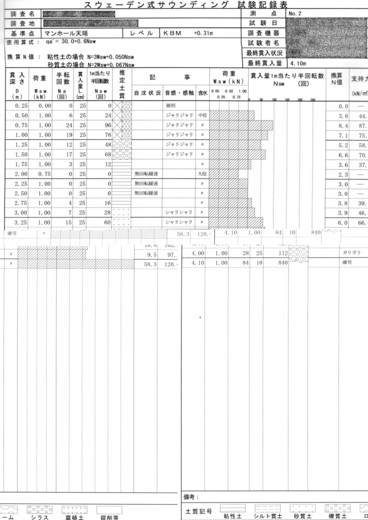

Posted on : 2009.11.12今日は!設計の半田です。随分更新するのが遅れてしまいました。なにせ9月中旬からうれしい事に引き合いが多く、忙しい毎日を送っていました。これも、お客様のお陰です。早速ですが、本日はCASE1のSWSデータを実際に見てみましょう。通常SWSデータを見るときには、1m当たりの半回転数NSWから、地盤の支持力や沈下量を導くと共に支持層を想定し、地盤判断をして行きます。1、支持力の算定支持力については、基礎底部から2mまでの平均を求めます。国交省告示1113号の告示式は、以下の通り。qa=30+0.6NSW (KN)NSWは、基礎の底部から下方2m以内の距離に有る地盤のNSWの平均値(ただし、NSW>150の場合は150とする)粘性土、砂質土の区別は無し。また、標準貫入試験N値に換算するのには、下記式を使用する。粘性土の場合 N=30Wsw+0.5Nsw (KN)砂質土の場合 N=20Wsw+0.67Nsw(KN)上記の式に表のWswとNswの数値を入れる事により表の右側の換算N値と、支持力を求める事が出来る。一度試しに計算してみて下さい。因みにNswが0の1.75mから2.5mの支持力は表ではーになってますが計算上は、30.0となります。すなわち、1KNの荷重で回転なしで自沈し場合、粘性土では支持力が30KN、砂質土では、20KNという事になります。2、国土交通省告示第1113号より告示に書かれている地盤の許容応力度を求める方法の一部を抜粋しますと、基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤にある地盤にスウェーデン式サウンディング試験の荷重が1KN以下で自沈する層が存在する場合もしくは、基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある地盤にスウェーデン式サウンディングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損害、変形および沈下が生じない事を確かめなければならない。と、有ります。従って、CASE1の場合、上記の条件の下方2m以内に1KN以下での自沈が存在する為沈下量の検討が必要となる。2mまでの沈下量を即時沈下量とし、日本建築学会の「建築基礎構造設計指針」では、2cm以下、2mから5mまでの沈下量を圧密沈下量とし、同指針では10cm以下とされている。結果的には、2mまでに50cmの自沈層が有り、沈下量に換算すると2.3cmとなる為、即時沈下量が2cmを超えるため支持層となりうる3mまでをなんらかの方法で地盤補強する必要が生ずる。CASE1 SWSデータ 少しまた専門的になりすぎましたか?このままですともっと専門的になりそうなので次回は、先日地盤改良工事をした現場の写真をお見せします。工法的には、48.6mmの鋼管を数多く打ち込み地盤全体を安定させる工法です。なぜこの工法になったかを含め説明したいと思います。

少しまた専門的になりすぎましたか?このままですともっと専門的になりそうなので次回は、先日地盤改良工事をした現場の写真をお見せします。工法的には、48.6mmの鋼管を数多く打ち込み地盤全体を安定させる工法です。なぜこの工法になったかを含め説明したいと思います。 -

外壁コンテスト グランプリ受賞

Posted on : 2009.11.09設計の池上です。

先日 サイディング最大手ニチハ(株)主催の全国コンテストで、応募総数501点の中からなんと!私が設計したT様邸の外観デザインがグランプリに輝きました(≧∇≦)/ なんとお客様には30万円相当の旅行券がニチハより贈られることになりました!!

旅行好きなお客様だったので、何か佳作的な賞でも当たれば喜ばれるかなと思い、応募してみたのですが、まさか1番とは・・・。 先日雑誌の方も出来上がり、表紙と4ページ特集されています。

今週からニチハのHPにも掲載される予定です。

雑誌の方は 本社 住空館にお越しいただければ、お見せする事ができます。

平成建設のHP こだわりの住まい case.25 にも詳細が載っていますのでご覧ください。

現在、次なる賞が期待できそうなオシャレな住宅も施工中です。来月初旬にはお客様のご厚意で完成見学会をおこなえると思います。楽しみにしていて下さい!

-

木材探し

Posted on : 2009.11.06こんにちは。設計の池上です。

先日は材木屋さんに 現在計画中のI様の和室やニッチに使う木材を探しに行きました。

膨大な数の まだ加工されていない長さ4mを軽く超える無垢の板が立て掛けてあります。

大きさに圧倒されながら、お客様から聞いた予算と、イメージに合う板を探します。

写真の倉庫はほんの一部で、この10倍以上大きい倉庫が他に有り、宝探し気分で掘り出し物が無いかうろうろします。

倉庫の奥は加工場もあり、かわいいテーブルを作っている最中でした。

ようやく 予算とイメージに合う物が見つかり、仮予約♪ きっとI様に気に入っていただけると思います。

カタログに載っている製品と違って、1つ1つ全て異なり世界に1つしか無い無垢板を せっかくなので使ってみてはどうでしょうか? 掘り出し物探して来ますよ♪

-

第二章 地盤調査その2

Posted on : 2009.10.07今日は!設計の半田です。少し更新が空きましたが、今回は地盤の事前調査についてです。地盤調査結果の見方については、次回、お話します。地盤の判定についてどうしても地盤調査の結果(数値)のみで判断されがちですが、 実際はその土地の地形・地質の情報の方が有効になる場合が多くあります。それでは、実際の地盤調査の進め方を説明します。

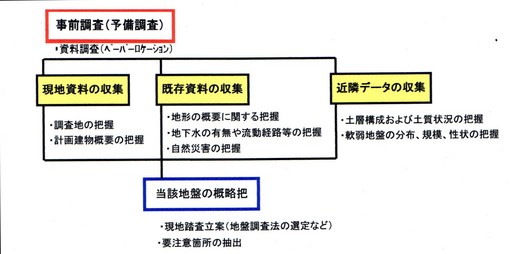

①事前調査・・・資料調査にもとづく現地調査の立案

②現地調査・・・現地計測、現地踏査

③地盤解析・・・現地調査に基づく基礎形状、地盤補強広報の選定

①の事前調査は予備調査とも呼びます。簡単に説明すると下記の様になります。

土地の成り立ちを知り、数値には出てこない、或いは数値で判断が出来ない部分の判断をする場合には、既存の資料を基に判断をする事になります。それでは既存の資料とはいったいどんなものが有るのでしょうか?

既存資料

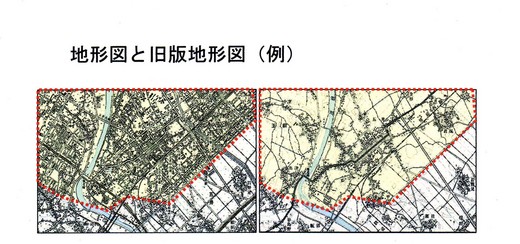

①地形図

②旧版地形図

③土地条件図・地形分類図・地盤図

④地質図

⑤空中写真

上記の資料の一部を参考に載せておきます。

河川両端の沖積低地が開発され、住宅化や商工業化が進んでいることがわかる。

これは一例ですが、旧地形図と新地形図を比べますと従前に河川だった事 や、田畑であった事、山の斜面を埋め立てた事など目には見えない事が解ってきます。また、行政で扱っている1/2500の白図では、方位、等高線による高さ(海抜)を知る事が出来地盤判断の為に非常に役に立ちます。

上記の資料の他に静岡県の場合地震防災センターのホームページで第3種地盤、液状化危険地域のおおよその位置を確認出来ます。このような事前調査の元でいよいよ現地調査に臨む事になります。現在の地盤調査会社はその殆どの会社が地盤改良をする会社です。不必要な地盤改良をする事が無い様に設計者一人一人が地盤に対する知識をもち、適切な判断をする事が必要となります。事前調査の結果、次回紹介するSWSの結果を基に設計者としての判断を下す事になります。住宅だけではなく、全ての構築物に共通ですが地盤判断は一番大切な事だと思っています。皆さんも聞き流す事無く、また、SWSの報告書に目を通し設計者の地盤に対する考え方を聞いてください。

それでは、次回は実例を使ってSWS調査をご紹介します。

-

もうすぐ、完成

Posted on : 2009.09.30こんにちは、ひろみです。 先日足場が取れた現場、内装が仕上がってきました。

和室には聚楽が塗られ、

隣接するリビングは、健康塗り壁、ダイアトーマスが仕上がってきました。

ダイアトーマスは、ニオイの吸着分解で、室内の空気清浄し

調湿効果が高く、室内を湿気から守ります。

こちらの現場、多種多様の木材を使用し、 木の香り溢れる空間に仕上がってきました。

照明も設置され、いよいよ最終仕上げ。

もうすぐ完成です。

-

最新の記事

-

カテゴリ

-

過去の記事

平成建設Webサイト

平成建設のポータルサイトです。当社の取り組みや各業務へのリンクはこちらから。

住宅はfreedesign-home.net

専任の設計士と自社大工による完全フリープラン住宅で、夢の住まいを叶えませんか。

リフォームはreformstyle.net

暮らし方によって快適な住まいは変化します。機器変更からトータルリフォームまでお任せ下さい。

平成デザインスタジオ

平成建設の設計士がご提案する、デザインを身近に取り入れた新築&リノベーション。

不動産はplaza24.net

お勧め賃貸情報、また、売り土地・中古中宅・賃貸テナント情報も掲載しています。

大工の日々-平成建設職人集団-

平成建設の大工たちが日替わりで、大工ならではの視点の日々をお送りします。