-

第二章 地盤調査その2

Posted on : 2009.09.23今日は、住宅部の半田です。本日は9/20です。皆さんは、シルバーウィークの真っ最中でしょうか?私は、本日も明日も仕事です。9/21は、朝、昼、晩と3件の打合せが入っています。なかなか、忙しい毎日を送っています。これもお客様のおかげです。頑張りますので、宜しくお願い致します。

今週末か来週初めに地盤調査に入る予定があります。その時は、生写真を掲載したいと思います。

それでは今回は、日ごろ調査をお願いしている会社に提供して頂いた、各調査の写真を掲載させて貰います。

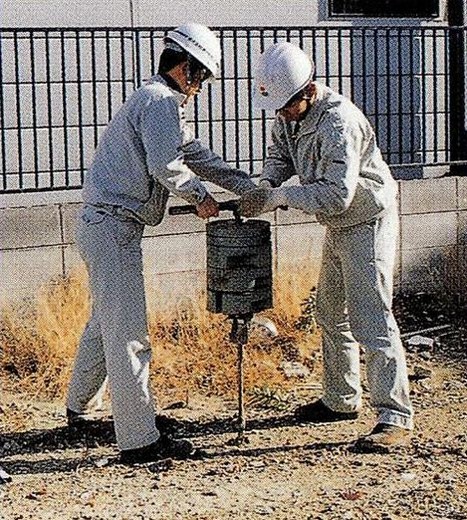

これが今では余り見かけない手動式のスウェーデン式サウンディングです。100の錘をのせ、二人で回転します。回転しながら、半回転の数を数えますが、写真の様に手だけで回る時は良いのですが、粘着力の強い粘性土では自分自身がハンドルを押す様な動作をしてまわします。200回も回りますと目が回ってしまいます。現在でも、電動の機械が入らない様な場所の場合は、手動で調査します。

半自動式です。カウンターがついており、モーターで回転した回数をカウントしてくれます。錘の上げ下げは有りましたが、手動で調査していた私たちにとって憧れでした。東京の某調査会社がこれとは違う形でしたが独自開発したものを使用しており、購入しようとしましたが見事に断られた記憶があります。その後、ハウスメーカーS向けの機械を作り始めた会社が一般にも販売し、3件程の設計事務所さんに購入してもらった記憶が有ります。本当に楽になりましたが、自沈の際に止めることが出来ず微妙な判断が出来ないという欠点が有りました。

全自動式です。写真はちょっと古いタイプです。次回、お見せでそうな機械が、最近のタイプになります。基本的に、機械だけでなくマイコンとセンサーによる回転、自沈の管理が出来ます。最新バージョンでは、調査地点のGPS情報と調査内容を携帯でサーバーに送り、情報を一元管理している所もあるのだそうです。無線インフラとコンピューターの進歩は本当に、目を見張る物がありますね!

標準貫入試験です。小規模住宅では大げさすぎますが、地面の状態を的確に判断する為には、これが一番かな?でも、ちょっと調査金額が高いかな?鋼管杭の利用とか、岩の多い地層の場合は、サウンディングでは歯が立たず支持層の確認をする為にこの調査を併用します。サウンディングでは、なかなか杭を打ち込む為の支持層確認は出来ないと私は考えています。但し、近隣のデータ(隣地とか)が存在する場合には、この限りでは有りません。

番外編

先日築15年になる自分が設計した家を尋ねて来ました。ちょっと相談したい事が有ると言う事でした。家に上がらせて頂きビックリ!何と綺麗な床でしょう!とても15年には見えませんでした。奥へ進むとまたまたビックリ!本当に綺麗にされています。やはり、家は手入れが一番というのを実感しました。因みに、我が家は築20年ですが、結構床などに気を配ってきたせいか自分で言うのも変ですが、20年には見えません!壁関係は、杉の板を(節だらけですが)貼った部屋は、20年経っても古さは感じられず逆に味が出てきた様な気さえします。

それでは、次回は先に進める様に頑張ります。

-

第二章 地盤調査

Posted on : 2009.09.14今日は!住宅部半田です。今回から、地盤調査について少々お話します。今でこそ、当たり前の様に実施されている調査は、スェーデン式サウンディング調査ですが、23年前はごく一部のハウスメーカーしか実施していませんでした。元私がいたSでは、多分静岡県では珍しいこの調査を設計担当者と協力設計事務所で実施していました。勿論、現在のような全自動式では無く、手動式のものでした。当時、まだ、正式に建築学会で認められていた訳でも有りませんでしたが、それまで何もせずに”今までの家が建っていたから大丈夫でしょう!”といった感覚で仕事をしていた私にとっては、かなりインパクトが有りました。

地盤調査には、他にも方法が有りますが代表的な物を図で表します。

通称コンペネです。自分の体重で器具を押し、ダイヤルゲージの数値を読み取って調査します。地盤の比較的良い関東で使っていましたが、地盤の余り良くない場所の多い静岡には適さず次の通称SS試験を当初から実施していました。

スウェーデン式サウンディングです。以前ひろみさんが書いていました最近小規模住宅の建築で定番の調査です。但し、この絵は手動式です。現在の主流は、全自動です。本当に簡単に正確になりました。兎に角体力を使いません。ロッドと呼ばれる鉄の棒の先にスクリューポイントという物がついています。ロッドに5kg、10kgx2、25kgx3の合計100kgの錘を載せてハンドリを2人でまわし25センチ毎の半回転数を数えその地盤の換算N値を想定します。一応、ロッドは10mまで測定できるようになっておりますが、粘土質の土地の場合は大変です。粘土がロッドに付着して回転するのも大変になります。あまり浅いところで何も手ごたえが無く回転してしまう事が有りますが、これは殆どの場合石とか何か埋設物に当たってしまった時です。この場合は、データにはなりません。手動式を経験した人自体が少なく、私などはひょっとすると希少価値かも知れません。

現在の全自動は、ある程度の状況をセンサーで確認出来、手動式では有った回転数の数え間違えとか自沈といって錘を載せただけで下がってしまう現象の把握もしっかりと確認できます。かなり、正確になっています。次回、写真などをお見せします。

標準貫入試験です。良く皆さんが言っているボーリング調査ですね!その深さの土質のサンプルが取れ地盤調査としては、中規模以上の建物では最も利用されている調査です。ただ、小規模住宅では大げさすぎますかね!小規模住宅でも、鋼管杭などを使用する場合は、支持層確認の為にこのボーリング調査やラムサウンディングと言った調査をします。

いずれにしても、現在では地盤調査無しで住宅を建設する事は考えられません!いくら、古くからの土地であっても調査はするべきであると考えています。地盤調査を受けてくれる会社が無かった昔とは違い、現在では多くの会社が調査をしています。調査機器も進歩し、地盤の判断についてもより客観的に判断出来る様になっています。出来れば、お客様もご自分の土地の地盤調査に立ち会われる事をお勧めします。

次回は、各調査の写真や事前調査についてお話します。機器に依る地盤調査と同じくらい大切な事が事前調査になります。数値だけでなく地盤の成り立ちを想定し客観的に判断をする事が、非常に大切である事を少しだけ聞いてください。

因みに、技術的なことばかり書いていますが私は技術担当では有りません。あくまでも、設計担当です。本日も1STプランを提出して参りました。この瞬間が一番緊張します。本日の1ポイントは、”光の煙突”でした。上手くご縁を頂けて、皆さんにご紹介出来ると良いですね!それでは、次回!

-

足場が取れました。

Posted on : 2009.09.13ひろみです。 今日は現場に行ってきました。

そろそろ完成間近。

今までは、足場が有り、外の景色が見えなかったのですが、

どうです?

川の心地良い風は入るし、眺めも良く、とっても気持良い!!

川では、鮎の友釣りをやっている方が沢山いて、思わず仕事を忘れて見入ってしまいました。

私も、自然が大好きです。いつかはこのような場所に・・・・・・

そして、こちらのお施主様、いろいろな木材をお持ちで、ほんの、ほんの少々を紹介します。

和室と、広縁の欄間に桑の木を使用しました。

とっても、いい感じ!

そして、こちら ↓

サぺリの板をなぐり仕上げにし、壁に張ってみました。

こちらも、大工さん本当に頑張りました。

そろそろ、完成です。

楽しみ!

-

第一章 土質5

Posted on : 2009.08.31台風が近づいています皆さん、備えは十分出来ていますか?

住宅部設計の半田です。今回は、土の種類と基本的な性質構造についてです。

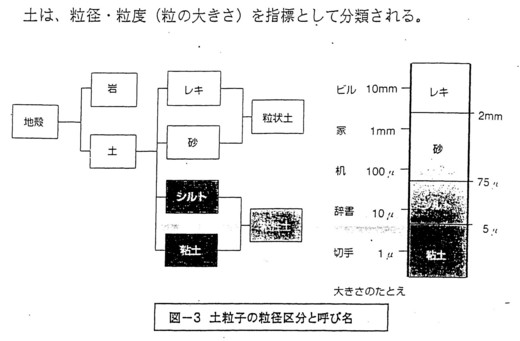

土について、再その粒径、粒度(粒の大きさ)について簡単な図で表記すると次の図-3の様になります。

右側は、粒の大きさを他物に置き換えて比較したものです。いかに、粘土の粒の大きさが小さく、砂、レキの粒の大きさが大きいか解るかと思います。

また、一般的な特性は、次の通りです。

1、粒状土(レキ、砂)の一般的特性

・粘り気(粘着力)がない。

・水を通しやすい(高透水性)

・拘束圧に比例して強度や硬さが増加する(拘束圧がないと自立できな い)

・水を含みに(含水比が低い)、強さや硬さが含水比に影響されにくい。

・空隙が小さく、変形しにくい(硬い)

2、粘性土(シルト・粘土)の一般的特性

・粘り気(粘着力)が強い。

・水を通しにくい(難透水性)

・拘束圧に関係なく強度が一定(拘束圧が無くても自立できる)

・含水比が高く、強さや硬さが含水比によって大きく変化する。

・空隙が大きく、変形しやすい。

この辺になると、粘土の土地には良く水が溜まるなとか、砂まじりの土が多い、学校のグランドは水はけが良いとか身近な場所で実感する事が出来ます。住宅地で盛土する場合に砂質土が使われ、粘性土が使われない理由もこの性質による事が多いわけです。

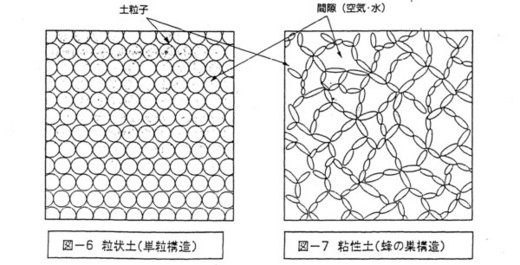

それでは、その土の構造はどうなっているかと言うと、下記の図の様になっています。

左が粒状度(単粒構造)、右側が粘性土(蜂の巣構造)です。土は土粒子と間隙によって構成され、間隙は空気または水により構成されています。

それでは、土のお話はこの辺までとし、次回からは、地盤調査についてお話して行きたいと思います。

-

社内検査

Posted on : 2009.08.28社内検査に行ってきました。 ひろみです。

近々お引き渡しするお客様の建物の社内検査、当社では、お引き渡しの前に、

① 建築の完了検査、外部の検査機関の検査

② 部内検査、施行部門の検査

③ 社内検査 設計や大工、どの部署の人も参加できる検査 と

3回の検査が 出来上がった建物に対して行われます。

①の外部による検査は、建築基準法に則って完成されているかの検査です。

②の部内検査は、施工の観点から見ます。

たとえば、設備機器は、水量の調整や電源の確認 器具の取り付け納まり、建具の調整などいろいろ、施工の立場で担当者でない人がチェックします。それにより、担当者により品質の格差をなくしていきます。

そして、③は設計の立場、お客様の立場で、プラン動線等 いろんな観点で検査を行います。順番としては、③が最後になりますので、前検査の指摘事項を直してから行われ再度直してあるかの検査も行います。

検査では、家族構成、お客様の趣味など、いろんな観点から、指摘事項を話会いますので、設計としてはどきどきです。

この様な検査ができるのも内製化している当社ならではと、思っています。

これからも、よりよい物をお客様にお引き渡しできる様、社員一丸となって頑張っていきます。

-

最新の記事

-

カテゴリ

-

過去の記事

平成建設Webサイト

平成建設のポータルサイトです。当社の取り組みや各業務へのリンクはこちらから。

住宅はfreedesign-home.net

専任の設計士と自社大工による完全フリープラン住宅で、夢の住まいを叶えませんか。

リフォームはreformstyle.net

暮らし方によって快適な住まいは変化します。機器変更からトータルリフォームまでお任せ下さい。

平成デザインスタジオ

平成建設の設計士がご提案する、デザインを身近に取り入れた新築&リノベーション。

不動産はplaza24.net

お勧め賃貸情報、また、売り土地・中古中宅・賃貸テナント情報も掲載しています。

大工の日々-平成建設職人集団-

平成建設の大工たちが日替わりで、大工ならではの視点の日々をお送りします。